朝の10時。調香師のエヌ氏は、ねむい目をこすりながら、ベッドから身を起こした。

ねぼうの多いエヌ氏にしては、早起きのほうだ。

ゆうべ、カーテンを閉めわすれて眠りについたため、いささか朝日がまぶしかったためである。

「う」

陽ざしが目に入り、エヌ氏は苦しげにうめいた。

エヌ氏が起きたのを確認し、ベッドサイドに置かれた黄色いクマが「クークー」とさわやかな音をたてた。

その音と連動し、ユリのかおりをふくんだ空気が、いちめんにひろがる。

これはおととし、ワイフと軽井沢に行った時、知りあいの農家にゆずってもらったユリのエキスを抽出したものを、加湿器にまぜたものである。

このかおりをかぐと、エヌ氏の頭には旅行の思い出がたちまちひろがり、1日の活力となるというわけだ。

エヌ氏はしたくをすませ、ウェリントン・ホテルの一室へといそいだ。大事なクライアントと打ち合わせがあるのだ。

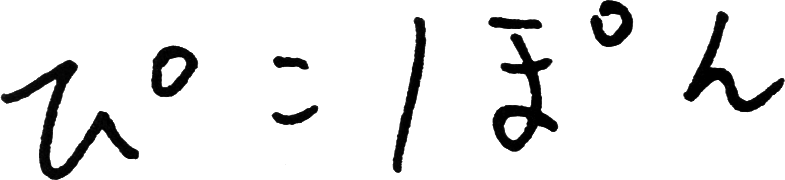

銀色のアタッシェケースから、ちょうど巨大なカボチャと同じ大きさの製品を取り出し、エヌ氏は説明をはじめた。

「当社の製品、ロボットカボチャをお買いあげになってくださいませんか。もうすぐ、ハロウィン。ハロウィン気分をいっそう盛り上げることでしょう。このヘタを引っぱると、すばらしい香りがしますよ。ほら、ほら・・・」

エヌ氏の熱心な説明に対し、クライアントは頭をふった。

「君、ハロウィンはもう4日後じゃないか。いま買っても、全国にある支店に飾ってまわる時間がない。それに、そんなしかけはもう古いよ。」

やれやれ、また上司に怒られるというものだ。エヌ氏はがっかりしながら、ロボットカボチャをカバンから取り出した。鮮やかなオレンジ色の本体は、ブランデー色の空によく似合う。

「や」

何気なくヘタをひっぱってみて、エヌ氏は軽く叫んだ。カボチャのかおりではなく、ワイフの作る肉じゃがのにおいがしたのだ。

「あいつ、いつのまに香りを入れ替えたんだ。まったく、クライアントが見向きもしなかったからよかったものの・・・」

エヌ氏は涙をうかべながら、家路をいそいだ。