恋のお話です。

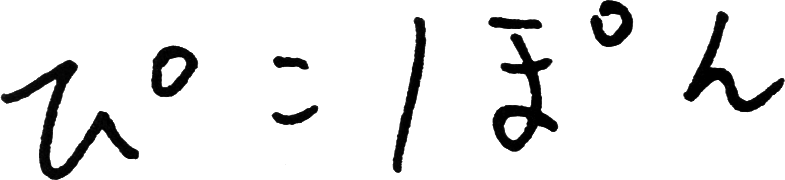

犬のポリンキーはメス犬。人間でいえば20歳ぐらいの、恋に恋するお年頃です。

ポリンキーは山奥のおばあさんの家で生まれてから今まで、ずーっとおばあさんと一緒。恋愛というものをしてみたい彼女ですが、山奥でおばあさんとふたりで住んでいるポリンキーに、出会いなどあろうはずもありません。ましてや、かっこいい若いオスと出会える確率など、ほとんどゼロに等しいのです。

ポリンキーの仕事は、家に発生するアシダカグモを殺して外に捨てることでした。細長い足でひょろひょろと動くアシダカはどこからともなく現れて、いつの間にか家の中を歩き回っている鬱陶しい存在なので、それは小さいけれど大切な仕事でした。でも、ポリンキーの胸の内にはどこかむなしさがありました。

一日の終わり、ポリンキーは今日も玄関に寝そべり、さわさわと揺れる木々の葉っぱと夕陽を眺めながら物思いにふけるのでした。といっても、考える事はだいたいいつも同じでした。

「あー、どっかにいい男いないかな。ちまたじゃ、交尾しないで20歳を迎えるのは『ヤラハタ』といって恥ずべきこととされてるとか聞いたし。それは別にいいんだけど、ああ、彼氏ほしいなあ。なんにもないよ、私。アシダカグモ殺しぐらいしか・・・」

夜は特にさみしくなって、声を押し殺して毛皮をぬらしたりもしました。漠然としたむなしさが、ポリンキーを苦しめていました。

足腰の悪いおばあさんは、月に一度、生協で食糧や生活用品を購入していました。可愛らしい乳牛のイラストの描かれたトラックが来る度に、ポリンキーの心は躍りました。外の世界の気配を運んできてくれる『コープにほん』の業者さんは、ポリンキーの憧れの象徴でした。

そして今日は月に一度の、コープさんが来てくれる日。おばあさんが玄関に立って、愛嬌たっぷりに応対をしています。ポリンキーはドアのかげからそっと、その様子を見ていました。

「ご苦労さまです〜、いつも悪いわねえ。こんな山奥、大変でしょう?ほんとにねえ。も〜うふふふふ!!」

「あー・・いや、全然っす。じゃ。」

いつも来てくれる業者の彼は、見たところ18か19歳ぐらいの若い男の子。いつも少し面倒臭そうでやる気なさげな彼ですが、この前帰りぎわに、犬のポリンキーにも会釈してくれたのです。たったそれだけのことなのですが、それからというものポリンキーは、彼のことが気になって気になって仕方ないのです。少し猫背な彼がトラックに乗り込んで、遠ざかっていくのを見送りながら、ポリンキーはため息をつきました。

「私ってなんてちょろいんだろう・・・飢えたメスブタみたい。」

ちょろい自分を少し恥ずかしく思ったりするポリンキーですが、本当に毎日彼のことばかり考えてしまうのです。彼の小さないろんな特徴を思い出していくと、すでにあった理想の男性像はわりとどうでもよくなり、彼の眉毛の形や声の低さが、たまらない気がしてくるのでした。「早くまた会いたいな・・・。」

胸を焦がれるとはこういう状態のことをいうんだなと、ポリンキーはなんとなく思いました。

恋のせいでしょうか。最近ボリンキーはずっと食欲がなく、おばあさんがくれる残飯も全然のどを通らなくなりました。それに、何もかもつまらないな、と感じることが多くなりました。

「この人すぐ離婚したねー、あたしはなんとな〜くね、そうなるんじゃないかって思ってた。ろくなもんじゃないわ。受け口だし。あたしゃあ好きじゃないねえ。チッ。」

お昼のワイドショーを見ながら一人暮らしのおばあさんがポリンキーに話しかけます。しかしポリンキーにとっては心底どうでもいいし、そんなことに興味をひかれているおばあさんを少し軽蔑しさえもしてしまいます。でも、仏頂面をしながらもポリンキーは内心、切なくてしょうがないのです。

「毎日何にも面白くないし、楽しくもない・・だけど、あの人のことはすごく好き・・。前、テレビで『アシタカは好きだ、でも人間は嫌い』みたいなセリフを聞いたことがあるけど、そんな感じ。もっと仲良くなりたいな。無理かもしれないけど・・・」

急に悲しくなって、ポリンキーは少しだけ毛皮をぬらしてしまいました。

「若いのにしっかりしてるのねえ。ヒェッヒェッ!あっ、ソーダ!ソーダ飲みます?そうよ、あと、みかんも!今持ってくるわね、うふふふふ!!」

「いや、いいんで・・あーすんません・・・ども・・」

接客モードのおばあさんがせわしく動き回っている中、月一で会えるコープの彼はいつも通りの面倒臭そうな感じで、玄関に立っています。

いつも少し遠巻きに見ているだけのポリンキーですが、今日は少し違っていました。勇気を出して、彼の足元まで歩いていってみたのです。

彼はポリンキーに気付くと、一瞬「おっ」という顔をした後、かすかに微笑みました。黙ったまま、笑いかけてくれたのです。ポリンキーは胸が静かにドキドキしているのを感じながら、きっと未来の自分からしたらうらやましくてしょうがないであろう、この幸せな時間がいつまでも続けばいいのにと無理を承知で思っていました。

「ほーらこれ、み・か・ん・な・の!すっごく甘いのよ〜!田舎から送ってきてねえ・・・」

幸せな時間は、おばあさんのやかましい声と共に一瞬で終わりました。彼はもう顔をおばあさんの方に向けています。まもなく帰ってしまうでしょう。そして、またひと月会えないのです。といって、会えても、どうにもならないのです。

「(どうでもいいよ、もう。私が一方的に好きなだけで終わるんだ。)」

ポリンキーは投げやりな気持ちになり、目の前を通りかかったアシダカグモを、勢い良く叩きつぶしました。

おわり